»Mut und Demut«

MAGAZIN »Leben in der Frauenkirche« > HEFT 2/2025 > INHALT > Paramente

Paramente

Wenn landläufig von Paramenten gesprochen wird, so meint man in der Regel die Antependien, also die besonders gestalteten Schmuckbehänge vor dem Altar, der Kanzel und dem Ambo. Paramente sind jedoch neben den Antependien sowohl die Velen, die über die Kelche gebreitet werden als auch die Corporale, die unter die Kelche gelegt werden.

Im Folgenden wird auf die Antependien in der wieder aufgebauten Frauenkirche eingegangen. 2003 begann die damalige Baudirektion sich auch mit der kirchlichen Ausstattung und deren Herstellung, Beschaff ung und gegebenenfalls Restaurierung zu beschäftigen. Ein Teil davon waren die Paramente, die dann unter dem Vorsitz des seit dem Jahr 2000 für die Frauenkirche tätigen Pfarrers, Stephan Fritz, entwickelt wurden.

Da für die Antependien keine historischen Bezüge gegeben waren, konnten sie aus ihren liturgischen Aufgaben heraus gestalterisch neu definiert werden. Örtlich angepasst am Hauptaltar, an der Lesekanzel und in der Sakristei sowie inhaltlich orientiert an den Kirchenjahreszeiten.

Violett als Farbe der Buße steht für die Passions- und Adventszeit, weiß als Farbe des Lichts für die Christusfeste Ostern und Weihnachten, grün als Farbe der aufgehenden Saat für die Epiphanias-, Vorfasten- und Trinitatiszeit und rot als Farbe des Blutes für Pfingsten, Kirchweih und weitere Gedenktage der Kirche.

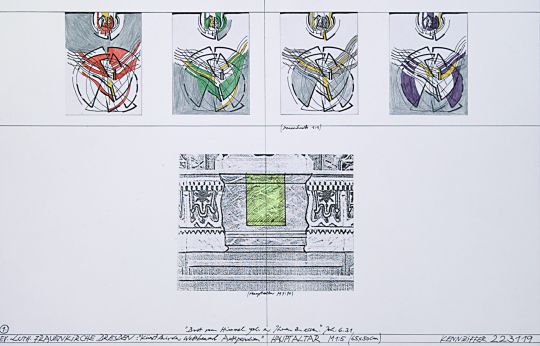

Für den Hauptaltar sowie die Lesekanzel sollten jeweils vier Antependien in den Farben violett, weiß, grün und rot geschaffen werden, für den Altar in der Sakristei ein Ganzjahresantependium bei freier Farbwahl. Wie beinahe bei jedem wichtigen Ausstattungselement für die wieder zu errichtende Frauenkirche gab es beschränkte Ausschreibungen, zu denen Künstler, die die Jury für geeignet hielt, eingeladen wurden.

In der Ausschreibung dazu heiß es: Die Antependien stehen im Dienst der Kirche, ihres Gottesdienstes und der Verkündigung. Da die Frauenkirche eine Predigtkirche ist, hat die Botschaft und deren Glaubwürdigkeit eine besondere Bedeutung.

Aufgabe der eingeladenen Künstler war es nun, vier farbige Entwürfe herzustellen sowie Angaben für die textile Gestaltung sowie die gedachte Aufhängung zu geben. Den Künstlern wurde Freiheit bei der Fertigungstechnik und Materialwahl gewährt. Funktionalität für Handhabung von Wechsel, Pflege und Aufbewahrung war zu gewährleisten.

Zudem war es erforderlich, dass sich die Paramente in die barocke farbliche Gestaltung des Kirchraums und dessen Steigerung zum Altar hin einordnen und sich innerhalb der architektonischen Maßvorgaben bewegten. Besonderes Augenmerk war auf die Befestigung am Altar zu richten, da die dortige, von der Enttrümmerung herrührende, unangetastet gebliebene Bruchkante eine gestalterische Herausforderung darstellte.

Jeder der vier eingeladenen Künstler hatte bis zum Herbst 2003 die Entwürfe abzugeben, die Jury diese bis zum Spätherbst zu bewerten und einen Künstler unter Vertrag zu nehmen, damit die Herstellung bis Sommer 2005 gewährleistet werden konnte. Die Jury, Pfarrer Fritz (Vors.), OLKR. Dr. Münchow (Vertreter des Landesbischofs), OKR Zuber als Stiftungsratsmitglied, Baudirektor Burger und der Verfasser, war zudem mit Fachleuten von der Hochschule für angewandte Kunst-Schneeberg, Frau Prof. Polster und Herrn OKR i.R. Niemann von der Braunschweigischen Landeskirche, besetzt.

Basierend auf den vom Künstler selbst ausgewählten Bibelversen: »Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen« (Joh.6.31) für den Altar, »Der Geist ist es, der lebendig macht« (Joh.6.63) für die Lesekanzel und »Wer mein Fleisch ist und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben« (Joh.6.54) für den Sakristeialtar hat er jeweils Zeichnungen entworfen, die sich durch die Kirchenfarben bewegen und eine Identität mit dem jeweiligen Ort schaffen.

Dabei entsteht ein spannungsvoller Bogen zwischen der bestickten Grundfläche und den applizierten Linien aus Wollstricken, durch die zudem eine gute grafische Wahrnehmung und Akzentuierung innerhalb der barocken Umgebung erzeugt wird. Erreicht wird damit eine tiefe Begegnung zwischen wieder errichteter historischer Bausubstanz und zeitgenössischer Zeichensprache, die noch deutlich gesteigert wird, wenn die Bibelverse bei der Betrachtung auch gegenwärtig sind.

Im einstimmigen Beschluss der Jury fanden die Entwürfe des Langenargener Künstlers Diether F. Domes große Zustimmung, weil das Konzept aus Verkündigung und Gestaltung am meisten überzeugte, und weil seine nicht gegenständliche und nicht plakative Gestaltung im wohltuenden Kontrast zum farblich wie detailreich durchgestalteten Innenraum stand.

»Im Zusammenhang mit dem sie umgebenden Raum liegt die Betonung der Paramente auf der Bewegung in den Raum hinein, ohne sich dabei in den Vordergrund zu spielen. Die Paramente sind als ständige Einladung zur Meditation zu verstehen.«, so der damalige Jury-Vorsitzende.

Wenn der Künstler selbst zu Wort kommen soll, dann so: »ICH WILL DEN MENSCHEN ZEIGEN, WAS SIE SO NICHT SEHEN«. Und: »DIE LINIE IST EIN ERLEBNIS, IST REIZ ZUM WEITERMACHEN, UNENDLICH WEITERFÜHREND OHNE ANFANG UND ENDE«.

Seine Kunst, zu denen auch viele Glasfenster gehören, finden sich nicht nur im Bodenseeraum. Gedenken wir ihm, denn Diether F. Domes starb am 16. 10. 2016 mit 77 Jahren. Die Paramente wurden unter seiner künstlerischen Leitung in der Paramentenwerkstatt Neuendettelsau hergestellt. Lassen Sie sich herzlich bei Ihrem nächsten Besuch in der Frauenkirche zu einer Meditation einladen.

Für die Aufbewahrung der Paramente entwarf der Verfasser einen Sakristeitisch, der dann als Spende aus der Schweiz in die Frauenkirche kam. Unter der Sakristeitischplatte und zwischen zwei an den jeweiligen Querseiten angebrachten Regalen befindet sich auf der Längsseite ein fahrbarer Auszug, in dem alle Paramente aufgehängt und verschließbar sind. Das Regal zum Chorraum hin ist offen gestaltet, das Regal zum Andachtsaltar hat nutzungsbedingt verschließbare Türen.

Dass gerade eine schweizerischer Berufsschullehrer mit seiner Tischlerausbildungsklasse diesen Tisch angefertigt hat, bleibt eine eigene Geschichte. Sie beschert der Stiftung Frauenkirche Dresden die Besonderheit, dass dieser Sakristeitisch und die zusätzlich angefertigten Brautstühle und Sitzbänke der ständigen, zollamtlichen Überwachung unterliegen, da sie als Spende aus dem Ausland kamen.

THOMAS GOTTSCHLICH

Leitender Architekt