»Einsamkeit«

MAGAZIN »Leben in der Frauenkirche« > HEFT 1/2025 > INHALT > 20 Jahre nach der Weihe

20 Jahre nach der Weihe: Was macht das mit dem Gebäude?

Im Jahr 2025 erinnern den erfolgreichen Abschluss des Wiederaufbaus der Frauenkirche und die festliche Weihe am 30. Oktober 2005. Stiftungsarchitekt Thomas Gottschlich kennt das Bauwerk genau.

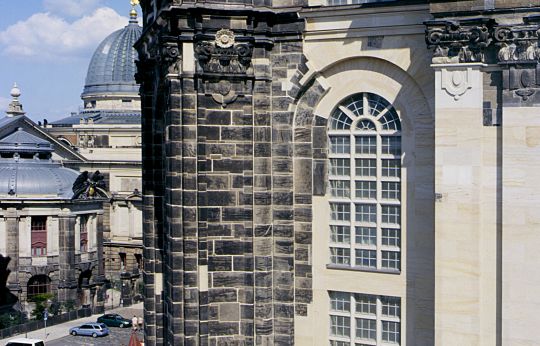

Der Steinbau ist nicht nur das entscheidende Konstruktionsmaterial für die Frauenkirche, sondern auch die erste Ebene der Wahrnehmung, wenn man sich ihr nähert. So wie sich die Haut des menschlichen Körpers mit der Zeit verändert, tut es der Sandstein auch.

Schon längere Zeit vollzieht sich der Prozess des Vergrauens des Sandsteins von der leuchtend frischen gelblichen Farbe der im August 2004 endgültig gerüstfreien Frauenkirche. In Abhängigkeit des jeweiligen Bauteils läuft der Prozess langsamer oder schneller.

Betrachtet man die Fassaden und die senkrechten Flächen der Treppentürme und der Laterne, an denen das Wasser sehr schnell abläuft, so ist dort am ehesten noch die bruchfrische Sandsteinfarbe erkennbar. Während die oberen Gesimse verblecht sind und das Wasser ableiten, fällt es auf den unteren vorspringenden Sockel und führt zu erhöhtem Wassereintrag.

Teilweise werden Kupferionen der Fallleitungen und Bleche mit gelöst, weswegen sich auch ein partieller Grünstich an den Sockelsteinen zeigt. Gerade am Eingang A, dem ersten Probebauteil für die Fassade, zeigen sich bei den noch unterschiedlichen Steinvarietäten deutliche Unterschiede. Tonhaltigere Steine beginnen in der Oberfläche Muster zu bilden, dort nämlich, wo der Ton ausgespült wird.

Am Kuppelanlauf, den Anläufen zu den Treppentürmen sowie an der Kuppel ergibt sich jedoch ein differenzierteres Bild. Dort, wo Regenwasser über Bleche zur Seite abgeführt wird (z.B. Kuppelgaupen) und das Wasser sich dann den kürzesten Weg nach unten sucht, entstehen Lauffahnen, die schneller vergrauen als direkt benachbarte Flächen. Auch ist von Bedeutung, auf welche Windseite man sieht.

Während von Osten bis Westen durch unterschiedlich starke Besonnung die Chance gegeben ist, dass die temporär erhöhte Wassermenge schneller abgetrocknet wird, so ist das im nördlichen Bereich überhaupt nicht möglich. Hier trocknet das Wasser wesentlich langsamer ab und wird daher länger im Stein gehalten.

Auf der Laterne ist das Bild differenzierter, da außen und innen keine getrennten Bereiche darstellen. Während außen das Wasser schnell abläuft, ruft es dort, wo es vom Wind getrieben auf die Innenflächen der Laternenschäfte kommt, Reaktionen mit dem Farbanstrich hervor. Die Innenansichten der Laternenschäfte zeigen also an, aus welcher Windrichtung am meisten Wasser kommt.

Aber der Steinbau ist ja nichts ohne seine Verfugung, weswegen man sie auch genauer betrachten muss. Im senkrechten Fassadenbereich ist sie sehr gut geschützt und nach dem Ergebnis der Befahrungen vom Hubsteiger aus auch in sehr gutem Zustand. An den Schrägflächen ist die Fugenfläche, die dem Wetter ausgesetzt ist, größer als bei senkrechten Flächen.

Daher muss man diesen Fugen auch mehr Aufmerksamkeit schenken. Im Bereich der Treppenturmanläufe, des Kuppelanlaufs und in der Kuppel sind die Fassadenbereiche unterschiedlich beansprucht und dort noch besonders, wo sich Altsteine mit Neusteinen verbinden.

Während der Treppenturm E mit seinem Altmauerwerk und seinen breiten Fugen in der Zukunft eher neu verfugt werden muss, ist das in den anderen Bereichen voraussichtlich sehr viel später notwendig. In der Kuppel gibt es Spannringe, die der Ausdehnung der Kuppel gewünscht und vorgespannt entgegenwirken.

Entlang dieser Spannringe sind Flankenabrisse der Fugen erkennbar, Moosbildung partiell auch, aber solange wie der Verfugmörtel nicht herausfällt, besteht dort keine Notwendigkeit einer Nachverfugung. Hier sei noch der Hinweis gegeben, dass sich der Verfugmörtel ca. 2-3 cm von außen nach innen im Steinverbund befindet und die eigentliche Verbindungsschicht der innenliegende Vergussmörtel ist. Wenn also vom Verfugmörtel gesprochen wird, ist dies immer die äußere Schicht.

Die Verblechung wie auch die Fenster sind in die Betrachtung der Außenhaut mit einzubeziehen. Während die Fensterkonstruktionen und Farbbeschichtungen in gutem Zustand sind, erkennt man am Glas, auch wenn es regelmäßig gereinigt wird, wie sehr sich der Bauschmutz am Neumarkt der letzten zwei Jahrzehnte durch die Sonne partiell in die Einfachverglasung eingegraben hat. Die Verblechungen aus Kupfer und aus Blei sowie der Blitzschutz sind in gutem Zustand.

Durch die allgemeine erhöhte Luftreinheit finden allerdings neue Bewohner ihren Platz an der Frauenkirche, die biogenen Befälle. Algen, Moose, Flechten suchen sich ihre Flächen. Die allermeisten sind gutartig und reduzieren den Feuchteeintrag in den Sandstein, andere möglicherweise sind eher als Störenfriede zu bezeichnen. Hierzu liegen allerdings noch keine gesicherten Erkenntnisse für die Frauenkirche vor, die aber in den nächsten Jahren erarbeitet werden sollen.

Die Frauenkirche verändert sich äußerlich, langsam und stetig. Noch ist es leicht, die »stehenden Ruinenteile« des barocken Kirchbaus sowie dessen einzelne Fundstücke allein durch ihre unterschiedliche Farbigkeit zu erkennen. Doch wird sich die farbliche Angleichung zwischen altem und neuem Mauerwerk so einstellen, dass die Authentizität zwischen Alt und Neu als Teil des Archäologischen Wiederaufbaus erhalten bleiben wird.

THOMAS GOTTSCHLICH

Leitender Architekt